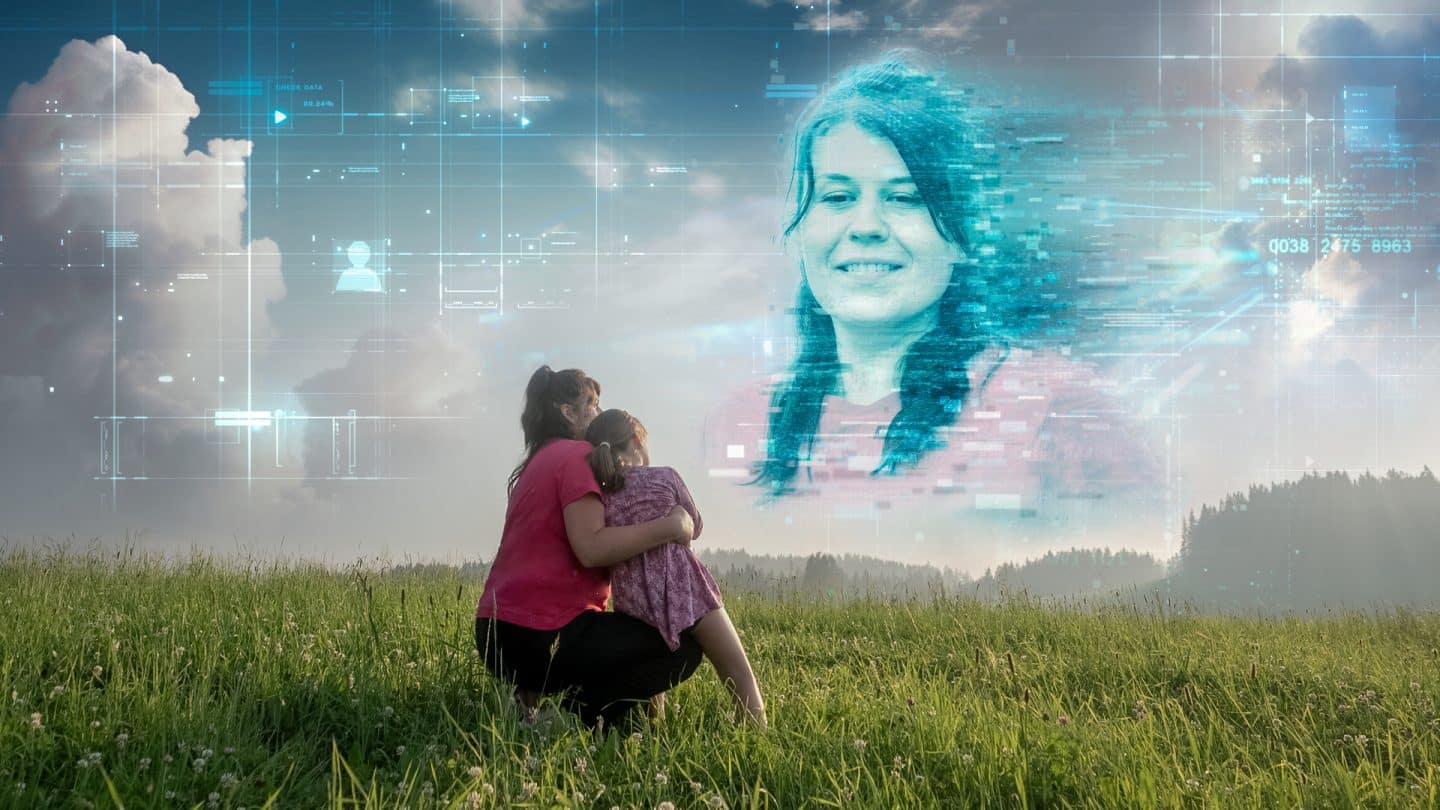

Diese Technologien, oft als „Grief Tech“ bezeichnet, erlauben es, digitale Avatare oder Chatbots von Verstorbenen zu erschaffen, die es Hinterbliebenen ermöglichen, weiterhin mit einem virtuellen Abbild des Verstorbenen zu interagieren. Doch welche Auswirkungen hat das auf die Trauernden? Der Film hinterfragt ethische, psychologische und soziale Aspekte dieser neuen Technologie.

KI als digitale Brücke zu Verstorbenen: Kann Technik Trost spenden?

Im Mittelpunkt der Dokumentation stehen Sarah und Diana, zwei Frauen, die mit dem Verlust eines nahestehenden Menschen konfrontiert sind. Sarah hat ihre 17-jährige Tochter Elina durch einen Suizid verloren. Elina litt lange unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, nachdem sie Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Der plötzliche Verlust stürzte Sarah in eine tiefe Krise. Sie hofft nun, dass eine KI, die ihre Tochter simuliert, ihr dabei helfen kann, endlich Abschied zu nehmen. „Vielleicht kann eine KI mir ermöglichen, die Worte zu sagen, die ich nie aussprechen konnte“, sagt Sarah.

Diana, die den Tod ihres Vaters verarbeiten muss, möchte hingegen für ihre Tochter Ella ein digitales Abbild von sich selbst erschaffen. Ihre Vision: Ella soll sich auch nach Dianas Tod mit einer „Conversational AI“ ihrer Mutter unterhalten können. Für Diana ist dies eine Möglichkeit, ihre Werte und ihre Liebe für ihre Tochter auch nach dem Tod zu bewahren. „Warum sollte man überhaupt Abschied nehmen?“, fragt sie.

Diese beiden Geschichten zeigen, wie tief verwurzelt der menschliche Wunsch ist, eine Verbindung zu Verstorbenen aufrechtzuerhalten – und wie neue Technologien diesen Wunsch in nie dagewesener Weise unterstützen könnten.

Die ethischen Grenzen der Trauertechnologie

Während die Idee, nach dem Tod eines geliebten Menschen mit einem digitalen Abbild kommunizieren zu können, für viele verlockend ist, wirft sie auch eine Vielzahl ethischer Fragen auf. Die Filmemacherinnen gehen in ihrer Dokumentation nicht nur auf die positiven Aspekte der „Grief Tech“ ein, sondern beleuchten auch die möglichen Gefahren. Kritiker warnen davor, dass diese Technologie die natürliche Trauerbewältigung stören und Menschen in eine virtuelle Welt der Illusionen treiben könnte. Der Soziologe Matthias Meitzler betont, dass es hier eine Gefahr gebe, dass Trauernde in einer „Scheinrealität“ gefangen werden. Statt den Schmerz zu verarbeiten und den Verlust zu akzeptieren, könnten sie sich in den virtuellen Interaktionen mit den Verstorbenen verlieren.

Meitzler weist außerdem darauf hin, dass das Erinnern an Verstorbene durch die digitale Repräsentation verfälscht werden könnte. „Es besteht die Gefahr, dass die persönlichen Erinnerungen durch alternative Inhalte überschrieben werden, die von der KI erzeugt werden“, so Meitzler. Dies könnte langfristig dazu führen, dass der Mensch die reale Person hinter dem digitalen Abbild immer mehr vergisst und nur noch das simulierte Bild im Kopf behält.

Chancen und Herausforderungen für die Trauerkultur der Zukunft

„Wir hör’n uns, wenn ich tot bin!“ wirft ein Licht auf die Frage, wie weit die Technik in unsere emotionalen und privaten Lebensbereiche eindringen darf. Kann Technologie wirklich helfen, Trauer zu bewältigen, oder erschafft sie nur eine neue Art der Abhängigkeit? Der Film zeigt eindrucksvoll, dass Trauer eine zutiefst individuelle Erfahrung ist und dass es keine pauschalen Antworten gibt. Für manche kann die Möglichkeit, über den Tod hinaus mit einem geliebten Menschen zu kommunizieren, Trost spenden, während andere die Vorstellung, dass eine Maschine das Verhalten eines Verstorbenen simuliert, als beängstigend empfinden.

Auch wenn die „Grief Tech“ in Deutschland noch wenig verbreitet ist, bietet sie ein enormes Potenzial, die Art und Weise, wie Menschen mit Verlusten umgehen, nachhaltig zu verändern. Der Film regt dazu an, über die Bedeutung des Abschieds nachzudenken und neue Wege der Trauer zu erkunden. Doch gleichzeitig bleibt die Frage: Wo liegen die Grenzen? Wie viel Einfluss sollte die Technik auf unsere emotionalen Prozesse haben?

Fazit: Trauer ohne Abschied – Eine neue Dimension der Trauerbewältigung

Die Dokumentation „Wir hör’n uns, wenn ich tot bin!“ gibt einen faszinierenden Einblick in die Welt der digitalen Trauertechnologien. Sie zeigt die Hoffnungen und Ängste, die mit diesen neuen Möglichkeiten verbunden sind, und beleuchtet sowohl die Chancen als auch die Risiken. Der Film macht deutlich, dass der Umgang mit Trauer höchst individuell ist und sich die Gesellschaft auf eine Diskussion über die ethischen Grenzen dieser Technologie vorbereiten muss. Können wir wirklich Trost in der virtuellen Welt finden? Oder sollten wir lernen, den Tod als endgültigen Abschied zu akzeptieren?

Dieser Film ist nicht nur für technikaffine Zuschauer interessant, sondern spricht alle an, die sich mit den Themen Verlust, Tod und Trauer auseinandersetzen. Er eröffnet neue Perspektiven und regt zum Nachdenken über die Zukunft unserer Trauerkultur an.