Von Chicago in die Welt: Der Kampf um 8 Stunden

Die Wurzeln liegen im 19. Jahrhundert in Amerika. Arbeiter schufteten oft 11 bis 13 Stunden täglich. Die Forderung nach dem Achtstundentag wurde laut. Gewerkschaften riefen für den 1. Mai 1886 zu landesweiten Streiks auf – Hunderttausende folgten, allein in Chicago bis zu 80.000. Dieser Tag war traditionell „Moving Day“, an dem viele Arbeitsverträge endeten – ein strategisch wichtiger Zeitpunkt.

Doch die Proteste eskalierten. Am 3. Mai 1886 schoss die Polizei in Chicago auf streikende Arbeiter. Am 4. Mai explodierte während einer Kundgebung auf dem Haymarket Square eine Bombe, geworfen von Unbekannt. Im Chaos starben Polizisten und Zivilisten. Acht Arbeiterführer wurden in einem umstrittenen Prozess verurteilt, vier hingerichtet – obwohl ihre direkte Schuld nie bewiesen wurde. Diese „Haymarket-Affäre“ machte den 1. Mai weltweit zum Symbol: Gedenken an die Opfer und Kampf für Arbeiterrechte. 1889 beschloss die „Zweite Internationale“ in Paris, den 1. Mai zum weltweiten Kampftag zu machen.

Der 1. Mai in Deutschland: Ein Feiertag wird erkämpft – und missbraucht

Auch in Deutschland wurde ab 1890 am 1. Mai demonstriert, oft unter Repressionen der Arbeitgeber und des Staates. Ein gesetzlicher Feiertag wurde der Tag im Kaiserreich und auch später in der Weimarer Republik (mit einer Ausnahme) nie.

- 1919: Einmaliger Feiertag: Nach der Revolution beschloss die Nationalversammlung, den 1. Mai 1919 einmalig zum Feiertag zu erklären – gewidmet „dem Gedanken des Weltfriedens, des Völkerbundes und des internationalen Arbeiterschutzes“. Eine dauerhafte Lösung scheiterte am politischen Streit.

- 1929: Der „Blutmai“: Die tiefe Spaltung zwischen SPD und KPD führte in Berlin zur Katastrophe. Trotz Demonstrationsverbots rief die KPD zu Kundgebungen auf. Die Polizei schlug brutal zu, über 30 Menschen starben bei tagelangen Unruhen. Ein düsteres Kapitel, das die Arbeiterbewegung schwächte.

- 1933: Die Nazi-Lüge: Die Nationalsozialisten erkannten die Symbolkraft. Sie erklärten den 1. Mai 1933 zum bezahlten „Feiertag der nationalen Arbeit“, inszenierten riesige Propagandaschauen. Doch der Zynismus folgte prompt: Am 2. Mai stürmten SA und Polizei die Gewerkschaftshäuser, zerschlugen die freien Arbeitnehmerorganisationen und ersetzten sie durch die NS-kontrollierte „Deutsche Arbeitsfront“. Der Feiertag war eine Falle.

Neuanfang nach 1945: Zwei Staaten, zwei Welten

Nach dem Krieg bestätigten die Alliierten 1946 den 1. Mai als Feiertag. In der Bundesrepublik und der DDR wurde er 1949 gesetzlich verankert – aber grundverschieden begangen:

- DDR: „Internationaler Kampf- und Feiertag der Werktätigen“, staatlich verordnete Massenparaden mit militärischen Elementen, Pflichtteilnahme zur Demonstration von Staatstreue.

- BRD: Tag der Gewerkschaften (DGB). Kundgebungen mit politischen und sozialen Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen, höheren Löhnen, Frieden. Ab den 80ern teils auch Schauplatz von Krawallen linksradikaler Gruppen.

Ein Gänsehaut-Moment: Am 1. Mai 1990, kurz vor der Einheit, demonstrierten Ost- und West-Gewerkschaften erstmals gemeinsam in Berlin.

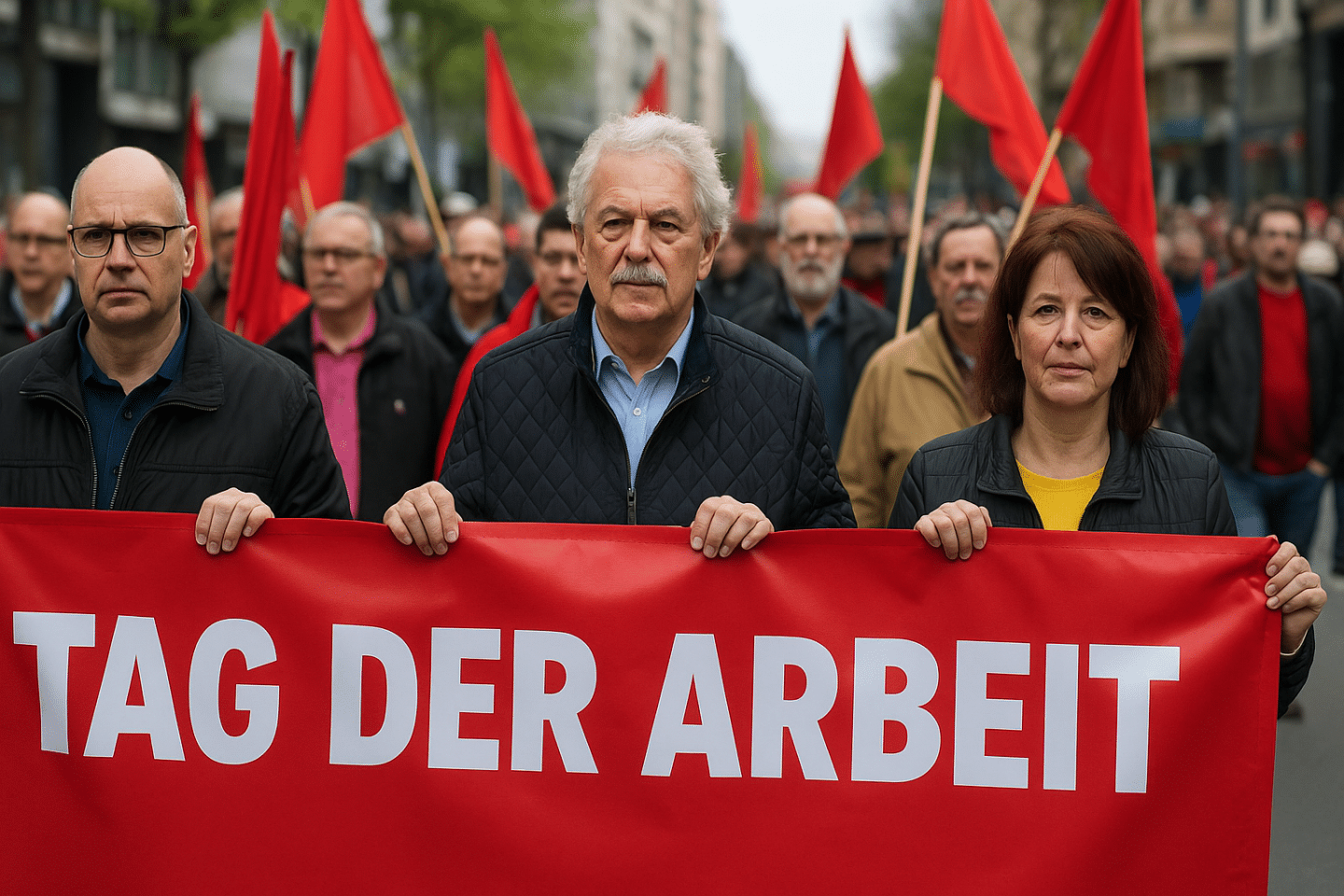

Der 1. Mai heute: Zwischen Demo und Freizeit

Seit 1990 ist der 1. Mai ein gesamtdeutscher Feiertag, verankert in den Gesetzen der Bundesländer. Der DGB organisiert weiter Kundgebungen unter jährlich wechselnden Mottos (2024: „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“). Themen sind faire Löhne, Tarifbindung, Arbeitszeit, Rente, aber auch Digitalisierung, Klimawandel und Geschlechtergerechtigkeit.

Für viele Deutsche ist der Tag jedoch längst von seiner politischen Bedeutung entkoppelt – ein willkommener freier Tag. Die Teilnehmerzahlen bei DGB-Demos sind oft rückläufig. Dennoch bleibt der 1. Mai ein Tag mit doppelter Bedeutung: Erinnerung an historische Kämpfe für Rechte, die heute selbstverständlich scheinen, und zugleich Plattform für aktuelle soziale Debatten. Ein Erbe, das verpflichtet.